2005.6.28 あぢー

只今の室温,36.8度.湿度42%.さすがに暑い.外気温は 36度くらいだから,あとは天井からの輻射熱.古い家はつらいのぉ.

が,それでも扇風機だけで頑張れないこともない...というのはちょっと痩せ我慢気味のコメントだが,動かないでいさえすれば(キーボードを叩くだけならば),水分補給を欠かさなければ大丈夫.

しかし,これから荷物を段ボールに詰めたり,粗大ごみを分解したりしなくちゃいけない.怒涛の発汗だろうな...うーむ.

2005.6.27 送別会*2

人事のシーズン.実は1ヶ月以上前に,退職願を書いて出していたのだが,やっと「6月30日付で辞職を承認する」という紙をもらった.勤続13年,ついにやめちまったんだなぁ...というと後悔しているように聞こえるかも知れないが,もちろん後悔の気持ちなぞ微塵もなく,次の職場への希望に胸を膨らませつつ,ひたすら荷物整理と残務整理にあけくれる毎日.ちなみに次の会社に出社して身分が固まるのは 7月1日になるので,行き先はそれまで秘密.

で,気の置けない同僚の皆さんに送別会を開いてもらったり,部での公式な送別会に参加させられたり.楽しく飲めるのはもちろん前者であって,後者は場所が社員食堂だというマイナスもあって,憂鬱であった.

どちらにおいても簡単なスピーチを求められた.前者においては同席者の将来を照らすようなコメントを考え,気持ちよく挨拶できたが,後者の方は,もうやる気のなさ100%で,こんなスピーチをきかされる方も迷惑だろうなぁと思いつつ,可能なかぎり短いコメントを発して早々に失礼した.

この違いは,もちろん場の空気の違いから来ている.前者は,「良かったねー転職決まって」という温かい空気.後者は,「馬鹿だねー転職するなんて」という湿った空気.後者の出席者のほとんどは,このまま会社にしがみつけば世間並の暮らしが出来ると信じ切っているから,それを否定すると喧嘩になる.から,言えない.「こんな会社に残るなんてリスキーだよね」と思っていても,アドバイスしてあげることすら出来ない.ここに大いなる断絶がある.

もちろん,前に出て喋るからには場を盛り上げようと色々事前に考えてはみた.いくつかのアイディアも用意した.しかし,私の他に8人異動対象者がいて,みんながみんなそれはそれは幸せそうな,のんきな挨拶をするものだから,なんだか白けてしまった.特に,「俺の特技は人事だ,必要なら300人を紹介できる」なんて偉そうなことを言う奴までいたもんだから,もう速攻でその場を立ち去りたい気分が高まった.それでもなんとか,なるべく出席者の気分を害さないようにしようとしたら,実につまらない挨拶しか残らなかったのだ.

一応主役の一人だから,抜けるわけにもいかず...かといって飯は不味いし気の利いた世間話もできず,不満ばかりの送別会になってしまった.おそらく,めちゃめちゃ不機嫌な顔をしていたと思う.つきあいで出席してくれた同僚の皆さん,ごめんなさい.まだまだ修行が足りません.でも唯一の救いは,2次会を親しい人達だけで行い,美味しいワインが飲めたこと.本当にありがとう.新天地でも頑張りますので,今後ともどうかひとつ,よろしくお願いします.

2005.6.26 ヲタ本2冊

長男といっしょに近所の本屋へ.あれも欲しい,これも欲しいと言いがちな彼が今回素早く手に取ったのは,これであった.さすが全国の鉄ちゃんが対象なだけあって,中身が濃い.思わず自分でも読んでしまいそうな勢いだ.

しかし,父は息子に規範を見せなくてはならない.私が手にとったのは,さらに濃いこれであった.レジ打ちの兄ちゃんと,誰よりも家内に呆れられたのは言うまでもない.

だってA380の特集だったんだもん...

2005.6.25 空梅雨

現在の室温、35度。湿度40%。家が古いので二階は暑いが、湿度が低いので扇風機でなんとかしのいでいる。もう20%、湿度が上がったらアウトだが、幸い、風は爽やかだ。しかし、これで良いのかと言う疑問は残る。梅雨の中休みに、風が爽やかだって? そんな馬鹿な。

今年は梅雨前線が南の海上にあって、本州に全然雨をもたらしてないらしい。東京はそれなりに降っているそうだけど、福岡などは大変なようだ。雨乞いのニュースをしていたけど、降る時にはちゃんと降ってもらわないとねぇ。困った天候だ。

2005.6.24 100年後の破棄

いつもの調子で,隣国がグチグチ言っている.100年前の「第二次日韓協約」を無効と考えるそうだ.理由は,日本が「強要」したからなんだって.条約をなんだと思ってるんだろうネェ.

強引に調印させられ,内容が不平等な条約だったとしても,自分達が判子をついたものを勝手に「無効」とすると言うのは感心しない.日本側は,多分気にせずスルーだと思うけれど,今後またわけのワカラン尾ひれをつけて金をよこせとせびるんだろうなぁ.この分だと,平和条約も無効とか言い出しかねないぞ.

感想を一言でいうなら,「セコイねぇ」ということに尽きる.そういうことしてると,あんたら尊敬されないよ.

参考リンク:日韓友好

2005.6.23 歴史は繰り返すのか

今日は沖縄の戦没者慰霊の日だそうだ.沖縄戦については,もう言葉もない.那覇へ行く機会があったら,司令部のあった首里城に行くだけでなく,是非レンタカーを借りて南へ向かい,戦没者の名前を連ねた石碑のあるあの公園と,その先の切り立った断崖を見るべきだと思う.タクシーでもそれほど高くはないだろう.

最近,戦後60周年ということで様々に当時の悲惨な状況を伝える記事に出会うようになって来た.小学校の時,学級文庫に「はだしのゲン」が置いてあった.原爆がいかに悲惨なモノか,子供心に強烈な印象を抱き,その後も戦争物にはそれなりの興味を持って接して来た.吉村昭氏の「零式戦闘機」とか「戦艦武蔵」とか,大岡昇平氏の「野火」などは,中学の頃の課題図書だ.社会人になってからは,「失敗の本質」を読んで,官僚組織たる帝国陸海軍の非効率さを目の当りにしたりした.

しかし,最近の世の中を眺めながら,どうも欲求不満に思うことがある.あまりにも戦争の悲惨さばかり強調されすぎてはいないか.もちろん,悲惨さはいくら強調してもしすぎることはないけれど,悲惨さを知るだけでは反省にならない.なぜ戦争に向かったのかを,もっともっと報じる必要があるのではないか.

なぜ戦争が避けられなかったか,僕には教科書程度の知識しかない.日清,日露での戦勝による軍部の奢り.これらの戦争に伴う借金に加え,大恐慌に端を発した経済的苦境を植民地経営による領土拡大で乗り切ろうとした国策.極東の小国が中国を支配下に置こうとする動きに対する,列強諸国の度重なる干渉.戦争と言うものが,今よりもっと身近だった時代環境もあるかもしれない.

で,おおかたの日本人は「仕方なかったんだ,あの戦争は」と心のどこかで思っているんじゃないかと思う.本当に仕方なかったのだろうか? そのあたりをもっと報道すべきなんじゃなかろうか.

それぞれの時点で,国民は国策を支持したということも忘れてはいけない.戦後,「あれは軍部の独走のせい」と,全ての責任を軍に押しつけてしまったことによって,国民は自分達の責任を放棄した.悲惨だ悲惨だといって被害者として振る舞うだけでは,そうした事態を招いた原因に対する追求が弱まる可能性がある.なぜああなってしまったのか.もっと知りたい.ずばりと指摘するような本はないかしらん.

2005.6.22 エゴサーチ

google で自分の名前をいれて結果を楽しむのをエゴサーチと言うらしい.早速遊んでみると,結構同姓同名がいるもんだなぁ.

- 山梨の小学生.NHKに絵が紹介されているぞ.

- お,鈴鹿8耐に出ている人もいる.

- おー,サッカーやってる人もいるのか.

- おおー,旧石器文化談話会だって.すごすぎ...

2005.6.20 たった6台のF1レース

今週末は、インディでF1が開催された。予選ではトヨタのトゥルーリがポールポジションを決め、期待のレースをするはず...だった。

しかし、予選中に高速コーナーでクラッシュがあいつぎ、原因がミシュランのタイヤにあることがわかったことで、なんとミシュランを履いているチームは全員出走を取り止めることになった。レースはブリジストンを履くチームだけで戦われ、当たり前のようにフェラーリがワンツーフィニッシュを決めた。観客からはブーイングの嵐だったそうだ。ただでさえF1人気の劣るアメリカで、なんと不幸なことか。

しかし、このミシュランの判断には感服した。データを解析した結果、提供中のタイヤではインディの高速コーナー(ターン13)を無事に乗り切る保証が出来ない、ついては安全のため出走の取り止めを勧告するというもの。もちろん、ミシュランは単にレースの放棄を勧告したのではなく、FIAに「ターン13の手前にシケインを設定してくれ」とお願いしたのだが、FIAは「そんなの知るか」とつっぱねたのだ。もちろん、FIAも正しいわけだが、興行のことを考えるとちょっとどうかなと言う気もする。

タイヤメーカーから「このタイヤでは高速コーナーでバーストするかも知れないよ」なんて言われて、ドライバーを送り出せるチームは存在しないので、結果としてさびしーレースになってしまった。大変残念。観客は本当に災難だったなぁ。ていうか FIA を訴える人が出て来るんじゃないかなぁ、なにせアメリカだし。

2005.6.19 エアコン購入

エアコンがもう一台必要になり、さっそく機種選定を行った。COP値を主要な指標とし、フィルタのお掃除機能とかの本質的でない機能がなるべく少なくて安いもの...ということと、従来からの「モーターと言えばこの会社」ということで、これに決定。最上位機種より COP値では劣るが、つける部屋が小さいのでこれで良いのである。これなら 15A の回路にもつくし。

次はどこから買うかなんだけど、まず近所のコジマで調査したら 16.8万工事費込と言われた。高いなぁ...と思って kakaku.com でチェックすると、最安は9万位。なんだこの差は(汗)。ちなみにビックカメラでは 16.7万で3万ポイントがつくから実質 13.7万。ヨドバシでは 12.8万でポイント3万だから実質 9.8万。秋葉も似たようなモノかもしれないな。さてどこから買うかな。あんまり怪しい所は避けたいし。

ヨドバシでも良かったんだけど、結局、ムラウチさんに頼むことにした。八王子では絶大な人気を誇る(?)こちらの価格は 9.8万。工事費が 1.5万。コジマより5万も安く買えて満足だけど、家電製品ってどうしてこんなに価格に幅があるんだろうかねェ。とても不思議。

おまけ:この最上位機種より劣る奴でも、COPは 6.26 である。今使っている 4年前の奴(RAS-2510MX) の COP は 5.72 だから、ジワっと改善されている。さすが。

2005.6.18 有料レジ袋

新聞を読んでいた妻が「有料レジ袋って推進する意義がわからない」と言う。我が家にとってレジ袋とはゴミ袋そのものであり、どれ一つとして無駄にゴミにしてなどいないのだ。私も、レジ袋がなんで環境破壊になるのかさっぱりわからないのだけど、レジ袋有料化論者と言うのが確かに存在し、無理矢理レジ袋を有料にして、しかも炭酸カルシウム入りの燃やせるレジ袋を廃止して昔のように不燃ゴミ化する運動を展開しているそうだ。まったくもって意味不明。

レジ袋が「燃やしても有害ガスが出ません」という物になって以来、うちではほとんどゴミ袋を買わなくなった。レジ袋をゴミ袋に転用するからだ。収集日に他の家庭の様子を見ても、大抵は近所のスーパーのレジ袋を使って燃えるゴミが出されている。なので、レジ袋を有料化して嬉しいのはゴミ袋メーカーだけであって、一般消費者には全く嬉しくないんじゃなかろうか。

私の嫌いな○○新聞では「レジ袋=プラスチックゴミ」ということになっている。そうだったの? あれはわざわざ分別しなければいけないもの? つまり燃やしてはいけないもの? うーんよくわからない。

仮にレジ袋をマイバッグにした所で、ゴミ袋は必要なわけで、少なくともうちでは消費する資源の量に変わりはありません。ゴミ袋のために余計な出費が必要になるだけ。全く、意義が良くわからない運動だ。誰か、得する奴がいるに違いないのだが...

2005.6.17 ついにAERAネタ

変種成果主義に負けないという記事。某社の給与システムは、成果主義に名を借りた単なる賃下げであるからして、こういう不満は会社の隅々にまで行き届いているのだけれど、ついに週刊誌ネタになるとは。感無量。

面白いのは、「成果主義の旗をおろすと優秀な人材が流出する恐れもある」とか書いてある所。わははは。問題は成果主義じゃないんだよな。それが賃下げの道具になり果てているというのが最大の問題なわけで。賃下げが続けば、いくら「成果主義」とか言った所で、人材は流出するって。

2005.6.16 凶悪flash

高木さんの日記より。flash の広告ごときにCPU を食われてバッテリが減るなんて嫌だなぁ。でも、広告を見るのって割と好きなので、全部ブロックするのもどうかと思うし。せめて foreground になった時だけ動くようにして欲しいですね。

2005.6.15 みーちゃった

電車で。隣の女性の携帯が鳴る。綺麗な音源だなぁ、結構あたらしいよね...と思いながら端末をちらりと見る。特徴的な四角い筐体から、SH700i のように見えたが、こちらはあんまり詳しくないのでもうちょっとチェックしたい...プライバシーシールに「メロディコール」とか書いてあるし、DoCoMo ユーザであることは確かなんだが...あんまりじろじろ見るのも失礼なので、多少欲求不満ながら端末の識別はあきらめた。

しかし、ここで信じられないことが。「今電車の中だから」「ごめん、ちょっと遅くなってる」などとありがちだった会話が、急に途切れたのである。彼女は端末の画面を凝視しながら再呼出を待っている。話はまだ途中だったらしく、当然また電話がかかってくるものと思って待っているのだが、かかってこない。

話の流れによっては、もう用件の伝達が済んでいて相手がかけてこない場合もあるだろう。しかし彼女は携帯の画面をじーーーーーっと見ながら、もう数分間(駅一つ分)、固まっているのだ。あたかも、「なんでかけてこないのよっ、しんじらんない!!」と繰り返しているかのごとく、ひたすら着信を待つのだが、かかってこない。

ひょっとして、これが例のアレか? アレなのか? 私は猛然と、彼女にあることを質問したくなった。でも、いきなりそんな質問をするなんて恥ずかしすぎる。ああ、でも聞きたい。とっても聞きたい。ねぇ教えて。ねぇねぇ。悶々としながら、結局心の中でつぶやいたのだった。

あのーすみません、それって FOMA ですか?

2005.6.14 無料傘の失敗

京王線の駅に置かれていた無料の貸し傘が廃止されたそうだ。はじまった当初から、これが「貸し傘」であることを理解せず、単に持ち去るケースが多いように見えた。沿線住民のモラルが試されるプロジェクトだなぁと思ってみていたが、はじまって2年間、ついに音を上げたらしい。残念。

一方、同じような貸し傘システムが武蔵野市のコミュニティバス(ムーバス)にある。運転席の脇に傘立てがあって、急な雨の時には借りられる仕組みだ。こちらは、傘の補充に困っていると言う話を聞かないし、いつ乗っても傘は置いてある。が、逆に借りて行く人も少ないように見える。

おそらく、最適な点は両者の中間にある。京王は、傘立てが駅員の目につかない所に置いてある。しかも傘は新品だ。電車に乗らない人間でも勝手に持ち去り可能であることも多いし、傘のデザインはかわいらしい蛙(無事かえる、を願っているとか)。どう見ても、「ご自由にお持ち下さい」としか見えなかった。

一方、ムーバスの方は傘立てが運転席の脇にあるので、借りる時には運転手に一声かけたくなる雰囲気をたたえている。これで勝手に持ち去られるリスクが低くなるが、置いてある傘が忘れ物をリサイクルした物であるため、一見すると忘れ物そのものにしか見えず、これが貸し傘であることを知っている人は少ないのではないかと思ってしまう。

したがって、もしこの手の仕組みを再試行しようと思うのなら、次回はこうしたらどうだろう。

- 「貸し傘あります」という看板を改札まわりにたて、受渡しは駅員が行う。

- 傘のデザインはド派手な物にして、とてもじゃないが自宅に隠匿するのがはばかられるようにする。

京王の再挑戦に期待しよう。

2005.6.13 nifty 不調

どうも、ときどきメールシステムが反応しなくなることがある。障害にはカウントされていないようだけど、今日はあんまり遅いので書いている途中だったメッセージをコピペして gmail から送ってしまった。メールサービスは基本中の基本。重いというのが頻繁に発生するのは困るなぁ。

ついでに言えば、ココログをブックマーク代わりに使っているけど、こちらも重いことがあるよなぁ。もうちょっとシステム増強して欲しい。

2005.6.12 PowerBook G4

あちこちの blog サイトに、アップルがインテルCPUを使うことになったことに対して「やっとこれでまともなノートパソコンが手に入る!」というような感想が載っている。実は PowerBook をあまり本気で使っていなかったので、こうしたコメントにはいまいちピンと来ていなかった。

昨日のバッテリ騒ぎをきっかけに、PowerBook G4 の実力を改めて検証する気分が高まった。まずバッテリ寿命に関しては、こういう所を読むと、アップルが最長 4.5時間と言っているのはちょっと怪しいらしいということがわかった。このおじさんの実験によれば、15inch PowerBook G4 はなーんにもしなくても 220分でバッテリが切れるらしい。普通に使うと 3時間も持たないとのこと。うーんそうだったのか。どうやら Newer Tech のバッテリに交換するのが通なようだ。

もう一つ、deep cycle を繰り返している時に気になったのが筐体底面の温度である。壊れるんじゃないかと思うくらい熱かったので ThermographXと言うソフトを入れてみると、なんと 50度を超えている。ていうか60度近いんですけど。うひょー。火傷するよ。

なるほどー、要するに、重い、画面が狭い、熱い、バッテリが持たない、そして高いというわけか。ちゃんとモバイルに使っている人からすれば、今さら何を言っているんだと言うことになるだろうけど、知らなかった。PowerBook の性能って、一般的なPCに比べると結構見劣りしてしまうんだなぁ。

Mac も Intel CPUを使うことで、SXGA+解像度で2kg台前半、バッテリが5時間持つノートマシンが20万円以下で当たり前に入手できるようになると良いと思う。ていうか ThinkPad で MacOS が動けば良いわけで。

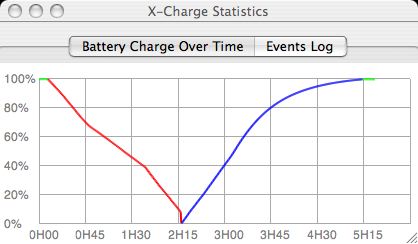

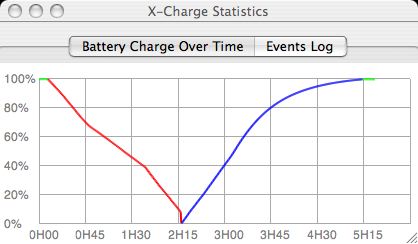

ちなみに、deep cycle を3回繰り返して、私のマシンも AirMac ON、CPU速度自動、バックライト最低輝度の状態での X-Window 端末編集で2時間半ほど電池が持つようになった。めでたい...けれども、2時間半ではモバイルマシンとして扱うのは無理がある。やはり省スペースデスクトップだな、これは。

| (1サイクル分の図。最後の5%でドロップしている、これが劣化した部分。) |

2005.6.11 リチウムイオン電池の使いかた

相変わらず Thinkpad は好調。ただ、標準バッテリのスタミナにちょっと不安を覚えたので、DVD ドライブのかわりに差し込む ウルトラベイ・スリム・リチウムポリマーバッテリーパックというのを某ショッピングサイトでゲット。DVDドライブを外して 2.07kg で持ち歩く予定だったが、結局バッテリーを積むことになって 2.3kgと、御世辞にも軽量とは言えないシステムになってしまった。パナソのレッツノートY4 なんかだと 1.53kg だからなぁ、800g の差...まぁ実売価格で6万の差があるわけだが。

まぁでも重いのは覚悟の上だから良いとして、バッテリ購入と同時に軽くバッテリ関係の情報をチェックしたところ、次の記述を発見。

長く使うためには、月に一度は3%程度まで放電して下さい

げ。知らんかった。リチウムイオン電池ってメモリ効果がないんじゃなかったっけと思ったら、どうもメモリ効果とは関係ない模様。要するに「満充電状態で長時間維持する」というのが、電池寿命を決定的に縮めるらしい。げげげ、じゃぁパワーブックをAC電源繋ぎっぱなしで使っているのってやばいんじゃ...おそるおそる、アップルのページへ。

ごごーん、TILにありました。

しかも こういう所を読むと、AC電源に常時繋いでおくのは推奨しないと書いてある。

ひょえー。あわてて、ACを抜いてバッテリ駆動にしてみる。100% だったバッテリ残量がみるみる落ちて行き、30分くらいで35%を示したとたん、強制スリープになってしまった。うぎゃー(泣)。ごめんよ、僕が悪かった。

さっそく満充電して、二回目のトライ。今度はバッテリ残量の表示がまともになったようだ。が、1時間持つかどうかと言ったところ。カタログスペックでは5時間持つはずなのだが、ずいぶんと劣化が進んでいるようで...大失敗。リチウムイオン電池は高価だから、こういうことで劣化させるのは大変もったいない。

そういうわけで、本日の教訓。

- ノートパソコンを使っていながらモバイルしてない場合、電池の健康のため月に一度はバッテリを放電させるようにしましょう。

- リチウムイオン電池を長期保存する場合は、残量を50%位にしましょう。満充電した場合には、なるべくすぐに使いはじめましょう。

2005.6.10 在宅勤務ちう

論文を書かなくちゃいけないのだが、時間があると思うとつい部屋を片付けたり荷物の整理をしたりして逃避してしまう...いかんいかん。

おまけに、昼間っから新聞売りにひっかかった。連中の暮らしが厳しいのはわかるけど、だからといって○○新聞は今さら取りたくない。一件予約を取れば2000円の報奨金が出るんだそうだが、3ヶ月だけと言われてもねぇ、今度子供が生まれるんですよと言われてもねぇ、困るんだよね、そういうの。

結局最後は「俺は○○新聞は嫌いなんだよ!」で押し通したのだが、捨て台詞をキメられた。「そんなだからあんたは東京新聞なんかとってるんだよ!」だって。さすが大衆迎合の○○新聞、販売促進員まで言うことがふるってる。「ご近所皆さん○○ですよ!」と来たもんだ。あーやだやだ。NHKも嫌いだが○○も嫌い。東京に住んでるんだから東京新聞で何が悪いってんだすっとこどっこい。おとといきゃーがれ。

と、毒を吐くだけではなんなので、各新聞社の公称販売部数をさらってみた。各社広告のページから抜き出した数字を10万単位で丸めてある。

- 読売新聞朝刊:1000万部

- 朝日新聞朝刊:820万部

- 毎日新聞朝刊:400万部

- 日本経済新聞朝刊:300万部

- 中日新聞朝刊:280万部

- 産経新聞朝刊:220万部

- 東京スポーツ新聞:130万部

- 静岡新聞朝刊:70万部

- 東京新聞朝刊:60万部

- 信濃毎日新聞朝刊:50万部

関東圏にいると、中日新聞ってのはマイナーな存在だが、実は産経よりも勢力は上だったりとか、東スポ侮れんとか、朝日読売はやっぱし頭抜けているとか、色々と思う所があるが、東京新聞が静岡新聞に負けているのは納得いかんなー。ここは一つ、応援せねば。さぁ皆さん、レッツ脱○○。

2005.6.9 じりじりと

下がり続ける契約数。固定電話がついに6000万件の大台割れだそうだ。縮むパイの奪い合い...といっても、急激にしぼむこともないから某社はのんびりしている。契約数が毎年1%減少するなら、社員の給料など固定費を同じように削れば問題なし。ああなんてラクチンなんだろう。

もちろん、光ファイバーなど単価の高いサービスへの誘導も熱心にやっているけれども、現状ではADSLの契約者の転向で伸びているだけのように見える。キラーアプリが動画しかない現状のままでは、早晩、値下げ競争がはじまるに違いない。通信業って、儲からないのかネェ。

そういえば、音声定額のウィルコムが順調に勢力を延ばしているというニュースもあった。カップルが買って行くんですと。ふうむ、繋ぎっぱでおしゃべりする人が増えるんなら、エコーキャンセルつきのスピーカマイクなんか用意すると良いかもね。

2005.6.8 研究職人生(その1)

最近ふと、この会社での10年余の生活を振り返ることがある。概ね楽しかったが、今後はちょっと違う人生を歩んでみたいとも思う。総括を兼ねて、すこしばかり、日記に記しておこう。

私は大学院には行かなかった。自分が研究に向いているとは思えなかったから。でも、通信業は面白そうだと言うだけの理由で、今の会社を志望し、なんとなく、研究所に配属になった。最初のうちは論文の書き方も知らず、日本語がなってないとずいぶん指導されたものだ。

朝は先輩達より早く出社し、彼らの茶碗やマグを洗いながら、コーヒーをいれる。先輩達のやっていることは難しくて良くわからなかったが、どうもソフトウェアを自動生成するツールを作っているらしい。へーすごいんだな。

プロジェクトリーダは出世頭と言われ、研究所でもっとも若くしてリーダに登用になったと噂されていた。渡された論文を見ると、定義した仕様からソフトウェアコードを自動生成し、さらにテストケースまで作って自動検証すると書いてある。すごいなぁ。

が、すごいすごいと思っていられたのは最初のうちだけだった。実際にソフトウェアを作るためには、大量の仕様定義を仕様記述言語で書く必要があって、実は単にコーディングするのとたいして手間が変わらない...という真実に気がつくまでには、そう長くはかからなかった。

一度気がついてしまうと、この人達はこれだけの努力をし、ものすごい金をかけて、一体何をやっているんだろうという気分になる。メンバーは、プロジェクトが負け戦だと言うことに薄々気がついていたし、試作発注先のエンジニアなどは「誰も使わないソフトを作るために人生を浪費するのは嫌だ」と言って田舎に帰ってしまったくらいである。

しかし、研究所的にはこのプロジェクトは大成功ということになっている。確かに論文は大量に生産されたし、論文博士も出た。が、アウトプットは大量の打ち合せ資料と、使われないソフトが多数。この研究所には、こういう現象がそこかしこにあり、今でも着実に続いている。

これは言わば、研究のための研究なのである。やり方はこうだ。まず高邁な理想を掲げる。達成できるかどうかは問われないが、一目で無理とわかるところに設定してはいけない。ちょっと無理めだけど、できたらすごいねという所に設定する。次に、問題をブレークダウンして解きやすくする。時には思い切った条件を導入して単純化する。あとは、細分化したトピックをチームのメンバーに振り分け、各自論文化する。高邁な理想があるので、条件が単純でもそれなりに査読には通るのだ。結果、ブレークダウンした数だけ論文成果が現れる。しめしめだ。

しかし、大抵は「問題を解くために設定した条件」が厳しすぎて、実用には耐えない。論文を書くためにブレークダウンしたわけだが、その結果、作った物はゴミに過ぎないことが多い。要するに、ここにはブレークスルーは何も存在せず、ひたすら論文の生産にチューニングされた手続きに従っているだけで、世の中のためには全く役に立っていないのだ。

じゃぁ、世の中を動かすようなブレークスルーを目指すべきか。もちろん、と言いたい所だが、これを狙うと極端に成果が出なくなり、無能の烙印を押される。自らの尊厳を守るためには、研究のための研究が必要なのだ。

こうした割り切りに成功した人は、凡打を重ねて出世する。一方、どうしても世の中のためになるようなことがしたい、ブレークスルーを生み出したい、と言う人は、貧打に窮して追い出される。

私は凡打は打ちたくなかった。入社してしばらく、研究のための研究を体験したので、あれはもう繰り返したくなかった。しかしブレークスルーを生み出すことには、今のところ成功していない。それなりに頑張っているつもりだけれど、結果は芳しくない。ポテンシャルは高まっていると自負しているが、いまひとつ何かが不足している感じだ。うーむ。困った。

会社は凡打を打てと迫る。選択肢はそう多くない。

- ブレークスルーを生み出すまで粘るため、他の研究所や機関に移る。

- とりあえず、ここらで一度環境を変えてみる。

さてどうするか。

2005.6.4 モバイルクルーザー

iPod をはじめとして、世の中には USB から充電できるデバイスがたくさんある。が、USBバスに色々ぶら下げていると、肝心の電源供給がままならなかったり、ひどい場合には電流制限ICが壊れてしまったりする。そんな時に、安心して使えるのがダイヤテックの

モバイルクルーザーだ。

こいつの出力は一般的な USB ポート二つ分(1A)もあるから、ちょっと大食いなデバイス(例えばニッ水充電器とかにも余裕で対応できる。こういうニッチな製品って好きだなぁ。

2005.6.3 選択と集中

日経BPのサイトに「問題山積のJAXA宇宙開発長期ビジョン」という連載がある。辛口だが面白い。なんたって、今いる会社で見慣れた光景だからだ。

JAXAの理事長は民間出身だが、民間といってもNTTドコモから来たわけで、結局の所、電々公社出身なわけだ。そんなに劇的に体質が変わるわけがない。

そもそも役人には「選択と集中」なぞ出来ないのかもしれない。

「選択と集中」には、損切りする勇気と、リソースを集中する分野では絶対に負けない覚悟が必要になるが、いずれも役所にはないスキルである。まず損切りから考えよう。

予算規模を縮小する必要に迫られた時、役所で良く見られるのは「一律 x パーセント削減」とか、「これまでの投資額に応じて撤退を判断」とか、「状況が変わるまで先送り」などであって、損切りは常に損切りのしやすいものだけを対象に行われる。損切りのしやすいものとは、プロジェクトリーダの政治力が小さくて責任を押しつけやすいものとか、はじめて数年しかたっていないものとか、これまでにたいして予算を食っていないものが相当する。こんな調子で積み上げて行くだけなので、民間なら真っ先に損切りしてそうなプロジェクトが平気で生き残ったりする。

一方、リソースの集中について考えてみると、役所的にはリソースと言えば予算と人員だけなので、単に予算を増額して人員をあてがうだけだったりする。ここで注意すべきなのは、ゼロはいくつ足してもゼロだという法則や、ゼロを一回でも掛けると結果はゼロだと言う法則である。つまり、集中して勝ちを狙いに行こうとする分野に関して、まったくの素人ばかりかき集めて来てグループの体裁を整えたり、プロジェクトリーダに技術音痴を据えてしまったりすることがある。JAXAがどうだかは知らないが、私が属する役所では良く見られる光景だ。

今の職を得て10年以上になるが、常に役所的な手法に対する疑問を抱きながら仕事をしてきた。時には、信じ難いほどの非効率を前にして、世の中には余計な仕事を生み出すためだけに存在する手続き(純粋オーバーヘッド)というものがあるのだなぁと辟易したりもした。そんなわけで、本当の民間的な「選択と集中」と言うものに憧れがある。

無駄を見つけ、これを取り去ることが、ごく当たり前にできる会社に転職しよう。今のままでは、自分がダメになる。

[2005.5]